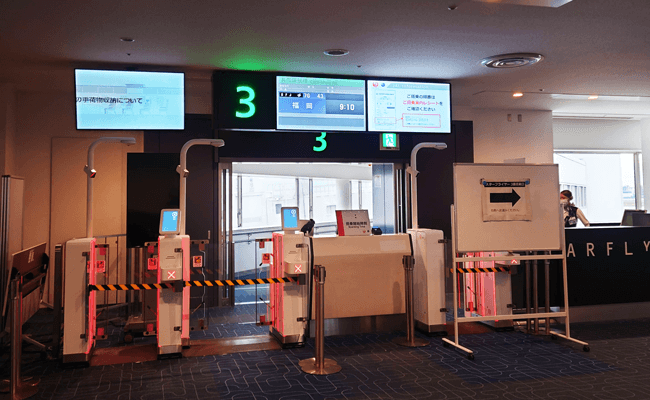

また行きたい、思い続けてはや幾年。待望の福岡へ。

福岡に行くなら、やっぱりコレでしょ!

シャチっぽい漆黒の機体にテンションが上がる。

黒いカップに入ったブラックコーヒーを飲んで、ブラックチョコレートを食べたら…

福岡はもうすぐそこ^^

待ち焦がれていた福岡。

写真を撮る間もなく真っ先に向かったのは、福岡の秘境・東峰村の小石原(こいしわら)地区。

日本三大修験道のひとつ霊山・英彦山の麓、

標高500mの高原に位置することから「天空の窯郷」とも呼ばれる、

焼き物と棚田の里である。

( ↑ 田植え後の棚田の様子)

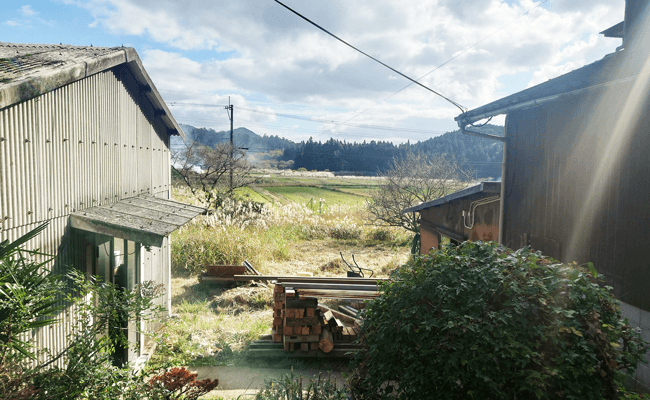

小石原では、古くから「半農半陶」という営みのなかで焼き物が作られてきた。

今でもこの生活スタイルを貫く窯元にお邪魔する。

目の前には広大な田んぼ。

こちらの窯元では、小石原で採れた陶土を使い、

自らの田んぼで獲れた稲わらをストーブで燃やして釉薬を調合している。

原料も、職人も、生活も、すべてがここ小石原の大地に根差しているのだ。

「窯に入ったばかりの頃は、

湯呑みを千個作る修行に励んだもの…」

と話しながら、湯呑みの形があっという間にできあがる。

見事な轆轤捌きだ。

見る見るうちにいろいろな形の器が並んでいく。

かつて「用の美の極致」と称賛された小石原焼。

その代名詞ともいえる技法、飛び鉋(かんな)と刷毛目(はけめ)の加飾工程を見せていただく。

早い。そして無駄がない。

生活の器を作るために継承されてきた手技が詰まっている。

職人の指先から生み出される心地良いゆらぎが、

ひとつひとつの器に個性をもった表情を与えている。

お米のことを知り尽くした農家が作る「ご飯茶碗」。

美味しくない、わけがない。

小石原の街をブラブラしていると、立派な道の駅を発見。

建物の内外には所狭しと焼き物が並ぶ。

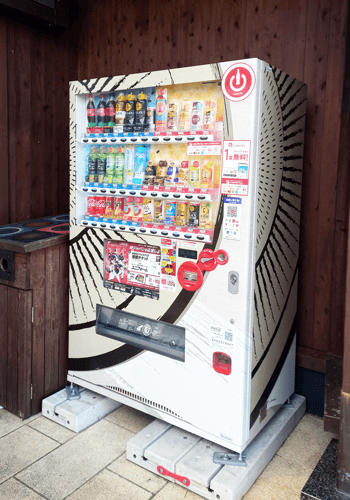

ひと休憩しようと自販機を探していると…

ここにも小石原焼!?

さすが、陶の里。

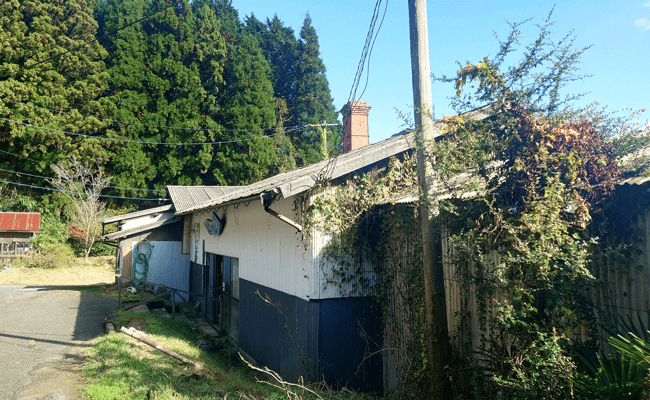

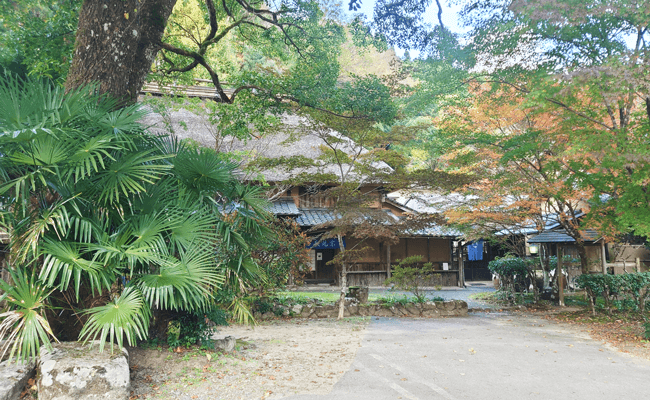

道の駅から車で数分。

何とも絵になる佇まいの窯元が見えてくる。

お庭には真っ赤な紅葉の絨毯。

周りの雰囲気と相まって、ため息が漏れるような美しさだ。

こちらも同じ小石原地区にある窯元なのだが、

「小石原焼」ではなく「高取焼」の老舗窯元。

高取焼は茶人・小堀遠州好みの茶陶を作った「遠州七窯」の一つ。

四百年以上の歴史を持つ知る人ぞ知る焼き物だ。

この独特のピンと張りつめた空気感は、

「綺麗さび」と表現される茶の湯の美意識を受け継ぐ

窯元だからこそ溢れ出るものなのかもしれない。

独自配合でブレンドされた地元の土は、

唐臼(からうす)で1ヵ月かけてつき砕かれる。

その後、水に溶かして濾す作業を繰り返し行い、

2~3ヵ月かけてようやく板状の粘土が完成。

ここからさらに数ヵ月寝かせて、作陶に使われる。

果てしなく長い道のりだ。

高取焼の技法は一子相伝。「秘伝書」によって当主のみにその技法が受け継がれる。

美しさと力強さを兼ね備えた器には理由があるのだ。

こちらの窯元では、ご当主に加えて、ご子息と奥様も作陶される。

それぞれの感性で古と今を行き来して作られる品々は、見ごたえのあるものばかり。

飾らない素朴な美しさをもった「小石原焼」と、

対照的に気品のある洗練された美しさの「高取焼」。

どちらも今にしっかりと繋がる焼き物だということを確かに感じることができた。

やっぱり福岡には「よかもん」がたくさんあるとよー

本日の宿泊先は、久留米。

久留米の「うまかもん」といえば… 焼き鳥と餃子は外せない。

そして、麦酒は止まらない。

あ~どれも美味しかった。ご馳走様でした^^